| 研究内容 | ||||||||||||||||

|

[研究概要] 本研究室は、情報工学分野において、効率よいアルゴリズムの開発を中心に、特にネットワーク・アルゴリズムについて詳しく勉学と研究し、その研究結果を情報工学分野に応用する。卒業研究を通じて、分かりやすく指導することによって、次のことが習得できる。つまり、自分で問題の解き方を考え、自分でコンピュータを用いて問題を解決する能力が育成される。 ● コンピュータを使いこなせる(Word、Excel、PowerPointなど)。 ● 典型的なアルゴリズムを把握できる。 ● プログラミング言語C、Visual C++、Visual Basicなどが自由に使える。 ● 選んだ研究テーマについて詳しい研究者になれる。 [研究テーマ] 1.効率よいアルゴリズムの開発 アルゴリズムは、プログラムを作る人は、必ず学ばなければならない基礎の一つである。効率のよいアルゴリズムとそうでないアルゴリズムで、計算時間に何百倍、何千倍、何?倍もの差が現れることは決して珍しくない。例えば、次の魔方陣と呼ばれた問題を考えてみよう。4×4の魔方陣とは(下図)、1から16までの整数を正方形状に並べて、どの行の和も、どの列の和も、どちらの対角線の和も、34に等しくなるように並べることである。組合せの問題であるから、しらみつぶしに調べれば、必要なチェック数は16!≒2×1013回となり、膨大な計算時間がかかる。しかし、効率よいアルゴリズムを使えば、手計算でも1分以内にできる。

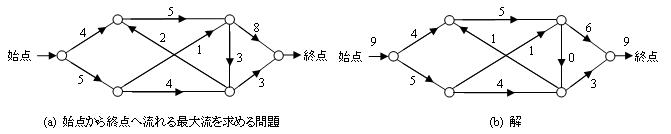

2.ネットワーク・アルゴリズムの研究 ネットワーク状の形をしたものを抽象化したものをグラフ(Graph)といい、「点」と「辺」の集合である。現実の問題を定式化して解くためにのモデルとして、グラフの考え方が有効であることが多い。例えば、下図(a)の情報ネットワークで、各辺の値は、決まった方向に転送できる最大情報量を示してると考え、左側の始点から右側の終点に向かって、それぞれの辺に実際に流す情報流量を決め、始点から終点への最大流を求める(ネットワークフロー問題)。その解は下図(b)に示しているように、各辺の流量が求められ、最大流は9である。本研究室では、あるネットワークが与えられたとし、このネットワークの性能を向上させるため、流れる最大流量をアップすることを考える。問題となったのは、どうやって最小コストで指定した最大流を流せるか。たとえば、次のネットワークにおいて、最大流の9を20にアップする。まず、このネットワークのボトルネックを検出するアルゴリズムを開発する必要があり、次にこのネットワークを最小コストで改善することにより、ネットワークの最適化を行う。

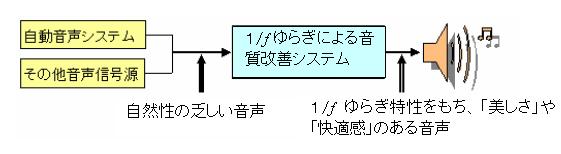

3.1/f ゆらぎによる音声と画像処理 自動音声発生システムにおいて、生成した音声(機械音声)は自然性が欠けている。本研究は、下図のように「1/fゆらぎ理論による自動(機械)的に発生した音声の音質改善システム」を作り出すことを目的としている。1/fゆらぎとは、自然に普遍的に見られる現象で、人間の精神面に及ばす影響と効果があるという特性をもつものである。

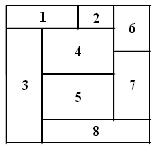

4.Floorplanの表現法 VLSI(超大規模集積回路)レイアウト設計において、ブロック配置の位相関係を表すために、新しい表現法EQ-Sequenceを提案しました。下図のフロープランをEQ−Sequenceでコード化にすると、WLN0R3R1 WTN0B6B2B1 1N1R2 2N1B4B3 3N0R8R5R4 4N2B5 5N1R7R6 6N0B7 7N0B8 8となる。EQ−Sequenceは各ルーム(モジュール)の隣接関係を正しく表現できる。エンコードとデコードの両方ともO(n)の計算量で設計できる。

5.ガウス・ザイデル法による連立方程式の高速解法 いろいろな工学的応用問題は、最終的に連立方程式で表されることになる。特に大型連立方程式の高速解法が電気情報工学などの多くの科学計算に期待されている。本研究は、ガウス・ザイデル法に基づき、収束を速くさせるアルゴリズムを開発することにより、大型連立方程式の高速解法を提案することが目的である。

|