�� �����点

�� ���Ǝ��iFP�i�t�B�i���V�����@�v�����j���O�Z�\�m�j ���i�����̈ē��@(2008.11.19)

�@�@�� �� �� �� �F2009�N1��25���i���j

�@�@�� �\�������F2008�N12��1���i���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�i�����ɕK�����Ȃ̂ŁA�{�w�ł�2008�N11��27������Ƃ��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �����ɂĎ�t�i�F��K�v�j�A�����̎���܂ł��ׂčs���܂��j

�@�@�� ���i���\�F2009�N3��5���i�j

�@�@�� ���̑��F

�@�@�@�@�� �e�o�i���Ǝ��i�j�̎��i�͊w����₢�܂���̂ŁA�����ču�`�Ǝ����̎����ĉ������B

�@�@�@�@�@�@�A�E�ɂ��L�p��������܂��B

�@�@�@�@�� ���сF2007�N4���`���݁i2�����i2���C2���Ȗڍ��i1���C3�����i7���C3���Ȗڍ��i5���j

�@�@�@�@�� ��̍u�`�F�ꏊ�F�y�j����2���ځi����������2�K�E�����������j

�@�@�@�@�� ���݂̎�u�ҁF1�N���`4�N���i�o�ϊw���C�X�|�[�c�w���j13��

�� ���Ǝ��iFP�i�t�B�i���V�����@�v�����i�[�j �������i���@(2008.11.10)

�@�@�ȉ��݂̂Ȃ��t�B�i���V�����@�v�����i�[�R���A�y�тR���̊w�Ȏ����ɍ��i����܂����B

�@�@�@�R�����i�F ��c����N�i�X�|�[�c�w���R�N�j

�@�@�@�R���w�ȍ��i�F �Óc�L��N�i�o�c�w�ȂP�N�j

�@�@����̎����͕����Q�P�N�P���Q�T���i���j�ł��B

�� ���J�G���w�Ȃ̐쓈�搶���u�^�[�{�@�B����`�������W��܁v����܂���܂����@(2008.10.9)

�@����20�N9��18��(��)�Ƀ��J�G���w�Ȃ̐쓈�搶���u�^�[�{�@�B����`�������W��܁v����܂���܂����B�u�^�[�{�@�B����`�������W��܁v�̓^�[�{�@�B�����[�I�Ȍ�����Z�p�J���Ƀ`�������W���A�����Ƃ��^�[�{�@�B��w�����Ă����Ɗ��҂�����茤���҂ɑ����̃`�������W���_���̂��A�\��������̂ł��B�쓈�搶�̓^�[�{�@�B�̕s���萫�\�𖾂ɋ�����������A���j�[�N�ȗ��̃G�l���M�[�ϊ��@�Ƃ��ăV���t�g���X���S�|���v��}�C�N�����̓G�l���M�[�̗L�����p�Ɋւ��錤����i�߂Ă���A�u�Η��^�[�{�@�B�̕s���萫�\���P�Ɋւ��錤���v�A

�u�V���t�g���X���S�|���v�̉�]�p�����艻�Ɋւ��錤���v�A�u���̊֘A�U���𗘗p�����}�C�N�����̓G�l���M�[�̗��p�v�A�u���ꐅ���|���v�̃L���r�e�[�V���������̉𖾁v�Ȃǂ̃e�[�}�ŁA�V�����^�[�{�@�B�̊J���E�����Ɏ��g��ł����܂��B

|

|

�� �������f�G�l���M�[�헪��c�Łu���f�̎��g�݂ɂ��āv���u�����܂��@(2008.10.8)

�@����20�N9��26��(��)�A��B��w�ɓs�L�����p�X�ŊJ�Â��ꂽ�������f�G�l���M�[�헪��c�̌������ȉ�ɂāA���������̋{�������́A�u���f�̎��g�݂ɂ��āv�Ƒ肷��u�����s���܂����B���I�@�ցA��w�A��Ƃ̌����ҁA�Z�p�҂ɑ��A�u�Љ��Ɛ��f�W�]�v�A�u���f�����ޗ���R&D�̌���v�A�u�}�O�l�V�E���n�����������̎��g�ݏv�ɂ��ču�����܂����B�܂��A1980�N��㔼�Ɍ��݂��ꂽ���{�t�̐��f�����t�̐��f�v�����g(�H�c���c��)�Ɋ֗^�����Ƃ��̌o���k�ɂ��G��܂����B

�������f�G�l���M�[�헪��c�́A���ɂ₳�������f�G�l���M�[���p�Љ�̎����Ɍ����A�S���ɐ�삯�āA��B��w�𒆐S�ɎY�w���A�g�̂��Ƃɐݗ����ꂽ���̂ŁA482�̊�ƁE�@�ւ��Q�����Ă��܂��B�������ȉ�́A�Y�w�̌����ҁA�Z�p�҂����f�֘A�̍ŐV�Z�p�����L�����Ƃ��āA�u����A�Z�p�Z�~�i�[�A��������J�Â���Ă���A���̈�Ƃ��Ė{�u���͍s���܂����B

�� �i���j�ђˌ����J���@�\�̎��p�������J�����Ƃɍ̑�������@(2008.10.8)

�@�i���j�ђˌ����J���@�\�����傷��u���p�������J�����Ɓv�ɁA�������������͉��債�A���L�̃e�[�}���̑�����܂����B�����Ƃ́A�Y�w���̋����ɂ��`�[�������p����ڎw���Č����J�����Ƃ��s���ꍇ�̌o����������邱�Ƃɂ��n��ɂ�����V�Y�ƁE�V�Z�p�̑n�o��}��˂炢������܂��B

�\�q�@�I�䋳���̐\�����̑����ꂽ�e�[�}�́u�ߏ����@�ɂ�鍂���������^���G�}�̊J���v�ł��B

�� �u����20�N�x�@�w�p�E�����U�����ƒ��������������v���̑������B�@(2008.10.8)

�@�o�ϊw�� �ז쌫�� �y�����i��\�ҁj���k��B�s�Ɋw�p�E�����U�����ƒ���������������\�����Ă����u�A�W�A�ɂ�����O���[���c�[���Y������Ɣ_�����������ό��{�݂̌���Ɖۑ�|�����E�^�C�𒆐S�Ƃ��ā|�v���̑�����܂����B

���̒��������͍ז쌫�� �y�������\�҂Ƃ��āA�����Y�m �y�����A�ق��P���̋��������ŁA�����̓��e�͈ȉ��̒ʂ�ł��B

�@�k��B�s�́A���܂�A�W�A�̋��_�s�s�̈�ł���Ɠ����ɁA��w�n�ɗD�ǂȔ_�n�E�Βn�����݂��闝�z�I�ȓs�s�ł���Ƃ�����B

���̂悤�ȂȂ��A�ߔN�́A�H�̈��S�E���S�ɑ��鍑���̊S�͍��܂��Ă���A�u�H��v�Ƃ����ϓ_������O���[���c�[���Y�������p�����s�s�_���𗬂̊������͋}���̉ۑ�ł���Ƃ�����B

����A�k����B�n��ƊW���[��������^�C�ł́A�����̎劲�Y�Ƃł���_�ƕ���̐l�I�E���I���������p�����u�A�O���c�[���Y���v�ƌĂ��ό������i����A�ό�����̑傫�Ȓ��̈�Ƃ���Ă���B

�@�{�����́A���̂悤�ȏɊӂ݁A�����E�^�C�ɂ�����O���[���c�[���Y������̌���Ɗό��_�����̓s�s�_���𗬋��_�ɂ�����p�[�N�}�l�W�����g�̎��Ԃ��������A�k��B�s�ɂ�����l�I�𗬂̃O���[�o�����ɑΉ������s�s�_���𗬁E�ό�����݂̍�����l�@���邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B

�� �u��P�S���B�E���ۃe�N�m�t�F�A�v�Ɓu��W��Y�w�A�g�t�F�A�v���J�Â���܂��B�@(2008.10.7)

�@�P�O���W���i���j����P�O���i���j�܂Ő����{�����W����V�قƖk��B���ۉ�c��iJR���q�w�k������k���T���j�Łu��P�S���B�E���ۃe�N�m�t�F�A�v�Ɓu��W��Y�w�A�g�t�F�A�v���J�Â���܂��B�{�w����ȉ��̐搶�����o�W����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@ ���́@http://www.it-kyushu.net/

�@�@���n���ɂ₳�����}�C�N�����͔��d�̌����J���@�i�F����Õv�j

�@�@�����C�p�ɂ���������̊������y�ѕۑS�����Ƃ܂��Â���i���c�ɁE�T�c�L�T�E���x���E�c���M���j

�@�@���n�Z�X���O���ށC�R���N���[�g�Đ��ނ𑽗ʂɍ��������R���N���[�g�̋��x�i���R�r��E�q�p�����j

�@�@���X�p�b�^�@�ɂ�鍂���d�������_�������̊J���i���n����j

�@�@���Q�����s���{�b�g�ɂ�郂�m�Â��苳��i�����F�j

�� �u�t�N�I�J�T�C�G���X�}���X 2008 in �㋤��v���J�Â���܂��B�@(2008.10.7)

�@�P�P���Q���i���j�ɖ{�w�ŕ�������Ấu�t�N�I�J�T�C�G���X�}���X 2008 in �㋤��v���J�Â���܂��B�P�P���͕���������߂��g�Ȋw�Z�p�n�����ԁh�ŁA��B������w�������������������̎w����ĉȊw�Z�p�Ɋւ��鋳�����J�����ƂɂȂ�܂����B

�S�������搶�͋��{�����̋g�i�搶�ƃ��J�G���w�Ȃ̎R���搶�ł��B�g�i�搶�����w�����Ɋւ�������ƁA���J�G���w�Ȃ̎R���搶���U�{�����s�~�j���{�b�g�̎������s���܂��B

�s�̊��I�I�Ȋw�����I�I�t

�@�@�������E�ꏊ�F����20�N11��2���i���j10�F00�`16�F00 �����s���܂��B

�@�@�����F��B������w�@�[�k�قQ�K�iS202�����j

�@�@���Q����F����

�@�@���ΏہF�ǂȂ��ł��i�\�����ݕs�v�j

�@�@���e�[�}�F

�@�@�@�@�@�E�l���C�N������낤

�@�@�@�@�@�E�ԉ̌����͉��F�����������I�I

�@�@�@�@�@�E�F���ς�鉻�w�}�W�b�N�A�܂�ŐM���H

�@�@�@�@�@�E�A���Ŏw����I

�@�@�@�@�@�E��C�C�œI���ĂɃ`�������W�{������H

�@�@�@�@�@�E���͎��ŗV��ł݂悤

�@�@�@�@�@�E���w�����ŃA�[�g�ɒ���

�@�@�@�@������̓��[���Ŏ�t�܂��I

�@�@�@�@�@�@�@�@ E-mail : yosinaga@kyukyo-u.ac.jp

�s�U�{�����s�~�j���{�b�g������Ă݂悤�t

�@�@�������E�ꏊ�F����20�N11��2���i���j13�F00�`16�F30

�@�@�����F��B������w�@�[�k�قQ�K�iS203�����j

�@�@���ޗ���F3000�~

�@�@���ΏہF���w�T�N���`���w��(�����P�O��)

�@�@���\�����ݕ��@�F���[���A�d�b�AFAX�A�P�O���Q�������t�J�n

�@�@���₢���킹��F��B������w����������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k��B�s�������掩�R���u�P�|�W

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�b�EFAX�@093�i693�j3222

�@�@�@�@�@�@�@�@ E-mail : souken@kyukyo-u.ac.jp

�� �����s�V�_�Ɂu�����w���V�_�T�e���C�g�L�����p�X�v���J�݂���܂����B�@(2008.10.7)

�@�@����8��3���ɕ����s�V�_�Ɂu�����w���V�_�T�e���C�g�L�����p�X�v���J�݂���܂����B�V�_�T�e���C�g�L�����p�X�̃R���Z�v�g�́A

�@�@�@�@�P�j�݊w���̎�������ɖ𗧂���v���O�����̒A

�@�@�@�@�Q�j�Љ�l�ɑ��鋳��T�[�r�X�̌��J�A

�@�@�@�@�R�j�@�l�̎��g�ދ��犈���Ɋւ����M���_�ł��B

�@������������邽�߂̒��S�ƂȂ��Ă���̂��w�Z�@�l�����w���ݒu�Z�̍݊w���ł��B�T�e���C�g�L�����p�X�͍��㑼�̑�w�ł��J�݂͓�����O�ɂȂ��Ă����ł��傤���A���ƃr���̃I�[�v���X�y�[�X�ɊJ�݂��A���E�^�c�Ɋw�����g���Ƃ����悤�Ȏa�V�Ȏ��g�݂������ł���͕̂����w���̋��݂ƂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���ɉ䂪��B������w�ɂ����ẮAF�����N��w�̐����c��������đS���̓����x����w�Ƃ��̂�������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B����̎��g�݂��w�O�ɔ��M����A�Ȃ��������ɕ]������Ă��������̉\�������܂���̂ƍl���܂��B

�J�݂̌o�܂���A�T�e���C�g�L�����p�X�̊��p�ɂ��ē����͖{�w�o�ϊw���̊w�������S�ƂȂ��Ċ��E�^�c������Ă��܂����B���ɃI�[�v�j���O�C�x���g�Ƃ��ẴX�|�[�c�~�j�V���|�W�E���i�����\�t�g�o���N�z�[�N�X�E�A�r�X�p�����E���C�W���O�����E�����T�j�b�N�X�u���[�X�̋��c�W�҂��Q�W�j����ɁA���{�v���싅�E�G�X�^�����[�O������C�x���g�i�����\�t�g�o���N�z�[�N�Xvs��_�^�C�K�[�X�j�A���C�W���O����bj���[�O�J�����O�L�҉�A���O�r�[�g�b�v���[�O�J�����O3�`�[���L���v�e���g�[�N�V���[�A�g�b�v�o�c�R���T���^���g�������Ẵr�W�l�X�Z�~�i�[�ATVQ�֘A�v���S���t�c�A�[���͂ȂǗl�X�ȈČ��ɑΏ����A���т�ς�ł��Ă��܂��B�S�đł����킹�͓V�_�T�e���C�g�L�����p�X�ōs���Ă��܂������A�����̃C�x���g�ł̓T�e���C�g�L�����p�X�����̂܂܉��ɂ��Ȃ�܂����B

�q�ϓI�Ɍ��āA�X�^�b�t�Ƃ��Ċ��̒i�K����C�x���g�ɎQ�������w���́A���u���Ƃ��ăZ�~�i�[�����w����C�x���g�ɎQ�������w���̕X�s�[�`�������̊w���ɔ�ׂĖ��炩�ɘb�����e��Č��𑨂��鎋�_������Ă��܂��B���Љ�l�I�A�r�W�l�X�}���I�ɐ������Ă��銴������܂��B�o�ώY�ƏȂ͂��̂悤�Ȏ��g�݂��v���W�F�N�g�E�x�[�X�h�E���[�j���O�iPBL�j�Ƃ��ĕ]�����A�\�Z�t���Ől�ވ琬���x�����铮���������Ă��܂����A�{�w�ɂ����Ă������w�������ׂ��ł͂Ȃ����Ƌ��������܂��B�i���ӁF�����������@�������@�X�����L�j

|

|

���ʐ^�����V�_�T�e���C�g�L�����p�X�ōs��ꂽ���C�W���O�����L�҉���i�A

�@�E�̓T�e���C�g�L�����p�X���ꕔ���i�i�ʐ^�͌o�ϊw��2�N�������b���N�j

�� �u��30��^��WVACUUM2008�v�ɏo�W���܂����B�@(2008.10.5)

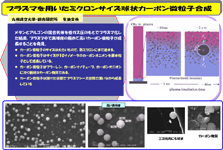

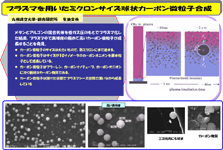

�@�@9��10���i���j�`12���i���j�ɓ����r�b�O�T�C�g�ŊJ�Â��ꂽ�u��30��^��WVACUUM2008�v�Ƀ��J�G���w�Ȃ̐��n���狳�����g�^��Ȋw�E�Z�p�E���p�̍Ő�[�����̏Љ�h�Ƃ��ă|�X�^�[���o�W���܂����B�W���́u���^���ƃA���S���̍����C�̂��K�X���̂��ƂŃv���Y�}���������ʁA�v���Y�}���Ő^���x�̋ɂ߂č����i98.6���ȏ�j�̃J�[�{�������q���������邱�Ƃ����o�����v���e�ł��B���̐��ʂ́A�V���ȒY�f�ޗ��͂��Ƃ��A���̐V�K�ޗ��̊J���ɉ��p�ł��邽�߁A�H�w����ւ̍v�������҂���܂��B

�@�a�|�X�^�[�̓��e�a

(�N���b�N�����������j

�� �u��B������w���r�W�l�X�v�����R���e�X�g�v���J�Â���܂��B�@(2008.9.18)

�@�@��B������w�ł͏����N�ƉƂ��u���w���i���Z���A��w���A��w�@���j��ΏۂɁA�V�K���̂���r�W�l�X�A�C�f�A���W���A�r�W�l�X�v�����̔��\�̏����܂��B

������@��ɁA�w���Ɋ�ƉƐ��_���������A��w���x���`���[��Ƃݏo���@�^��グ�܂��B

�@�@�������E�ꏊ�F����20�N11��3���i�j�j10�F00�`15�F00

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�[�k�� 1�K S132�����ɂăv�����̃v���[���e�[�V�������s���Ă��������܂�

�@�@���R�����@���F�u�r�W�l�X�v������ď��v�̐R���ɂ������ẮA���ސR������ʂ���

�@�@�u�V�K���v�A�u�n�����v�A�u�������v�A�u�v�搫�v�A�u���v���v�A�u�������v���̊ϓ_�ɏƂ炵�Č��肵�܂�

�@�@�@���j�r�W�l�X�v�����쐬�ɂ��Ă̍u�K���9��23���i�j�j�I�[�v���L�����p�X�̂Ƃ��ɍs���܂��B

�@�@�@�ꏊ�F�o�ϊw��4�K48�����@���ԁF15�F30�`17�F00

�@�@���̑������F ���傪�����ꍇ�́A�̑�������10�����x�ɂ������܂��B

�@�@��������@�F

�@�@�@�i�P�j��o����

�@�@�@�@�@�@����20�N9��22��(��)�|10��17���i���j17���܂łɃr�W�l�X�v������ď����A

�@�@�@�@�@�@��B������w���������������Lj��@e-mail�̓Y�t�t�@�C���ɂđ��M������

�@�@�@�@�@�@�X���y�ђ��ڂ̒�o���F�߂Ă��܂��B�r�W�l�X�v������ď��̃��[�v���t�@�C���i���[�h�`���j�́A

�@�@�@�@�@�@���L�� �a��ď��̃_�E�����[�h�a �������\�ł��B

�@�@�@�i�Q�j����Ɋւ���₢���킹�y�ђ�o��

�@�@�@�@�@�@��B������w�@�����������i�S���F�ΊہA���c�je-mail: souken@kyukyo-u.ac.jp

�@�@�@�@�@�@����l�����̐����A���₢���킹�ɂ��ẮAe-mail�ł��肢�������܂�

�@�a�|�X�^�[�a

(�N���b�N�����������j

�@�a��ď��̃_�E�����[�h�a

(�N���b�N�����������j

�� �u���z���ƕ��͂���єR���d�r��p�����H�싳���v�J�Â̂��m�点�@(2008.7.18)

�@�@�Ȋw�Z�p�U���@�\�iJST�j�n��Ȋw�Z�p���i�������i���Ɓ@�n�抈���x�����ƂƂ��āA��B������w������������Âŏ��w����ΏۂƂ����H�싳�����J�Â������܂��B�ӂ���Č�Q�����������܂��悤��ē��������܂��B

�@�@�J�����F�����Q�O�N�W���Q�R���i�y�j�E�W���Q�S���i���j�@13�F00�`17�F00

�@�@�ꏊ�F��B������w�X�|�[�c�w�� B �ف@�Q�K

�@�@��W���ߐ���F�����Q�O�N�V���R�P���i�j

�@�@����F�W���Q�R���i�y�j�U�O���A�W���Q�S���i���j�U�O��

�@�@�Q����F����

�@�@�₢���킹�F�d�b�@093-693-3222�@��B������w���������������ǁ@�Ίۈ�

�@�@��ÁF��B������w�������������m�Â��蕔

�@�@�㉇�F�k��B�s����ψ���

�@�@�@�@�@�@�k��B�s�Y�ƌo�ϋ�

�@�a�ڍׁa�i�\����������܂��j

(�N���b�N�����������j

�� ���Ǝ��iFP�i�t�B�i���V�����@�v�����i�[�j �������i���@(2008.7.3)

�@�@�ȉ��݂̂Ȃ��t�B�i���V�����@�v�����i�[�Q���E�R���A�y�тR���̊w�Ȏ����ɍ��i����܂����B

�@�@�@�Q�����i�F�ޗǖ����i�o�c�w�ȂR�N�j

�@�@�@�R�����i�F���������C�r�c�T�q�i�o�c�w�ȁj

�@�@�@�R���w�ȍ��i�F�R���`��

���u��S�W��@�����{�����@�B�W�v�ɏo�W�@(2008.6.25)

�@�U���Q�U��(��)����Q�W(�y)�܂ŁA���q�k��̐����{�����W����V�قŁu��S�W���{�����@�B�W�v�ihttp://www.convention-a.jp/kikai/�j���J�Â���܂��B�u�����i�m�e�N�m�n�v�Q�O�O�W�v�ɍH�w�����J�G���w�Ȃ̐��n�������A�u���{�b�g�Y�ƃ}�b�`���O�t�F�A�k��B�v�ɋ�B������w������������B���{�b�g���K��Ƃ��āA���䏕�����o�W����܂��B

�@���n�����́u���^���v���Y�}��p�����~�N�����T�C�Y����J�[�{�����q�����v�Ƃ����^�C�g���Ő�[�H�w�̃i�m�e�N�m��W������܂��B

�@���䏕���́A�Q�����s���{�b�g�ƃ��{�b�g�A�v���P�[�V�����̏Љ���s���A���E���̏��^�Q�����s���{�b�g�ɂ�郌�[�U�V���[�e�B���O�V�X�e���uBlaser�v

�̏Љ��A�g���݃}�C�R���Z�p���w�Ԃ��߂̐V�������ށu1/2�}�C�N���}�E�X�v�̎����𒆐S�ɖ{�w���{�b�g�H�[�ɂ��w���{�����x�f�����X�g���[�V�������s���܂��D

|

|

�� KIGS�i�k��B�C�m�x�[�V�����M�������[���X�^�W�I�F�k��B�Y�ƋZ�p�ۑ��p���Z���^�[�j����Â���Z�p�v�V�u���ɎQ�����܂����B�@(2008.6.23)

�@��B������w������������KIGS�i�k��B�C�m�x�[�V�����M�������[���X�^�W�I�F�k��B�Y�ƋZ�p�ۑ��p���Z���^�[�j�Ƌ��Ɋw���Q���́g���̂Â���u���h�̊���͍����Ă��܂����B

�����Q�O�N�U���Q�O���i���j�ɖk��B�s���������KIGS�ŊJ�Â��ꂽ�Z�p�v�V�u���ɖ{�w�̊w���A�y�ы��E���S�S�����Q�����܂����B���̋Z�p�v�V�u���͖k��B�s���݂̊�ƂɍݐЂ�����Z�p�҂⌤���҂��Q������g���̂Â���h�Ɋւ���Z�p�v�V�u���Ƃ��ĊJ�Â���A����P��ڂŁA�u�f�W�^���J�����̒a���Ɛi���`�f�W�^���J�����Z�p�̕ϑJ�Ƃ��̔g�y���ʁ`�v�Ƃ����e�[�}�ŁA�u�t��JEITA�f�W�^���J�����Z�p�ψ���ψ����̑�쌳�ꎁ�A�R�f�B�l�[�^�[�ɖk��B�s�Q�^�̎�����O�Y���@���}���čs���܂����B

�u���͓��{�����[�h�����f�W�^���J�����̒a���ƁA���[�J�[�̊�ƊԂ����f�����K�i�����̖��Ɏ��g������s���܂����B

KIGS�̌����ƋZ�p�v�V�u��

|

|

�� ����20�N�x�@�u�n��Ȋw�Z�p���i�������i���Ɓi�n�抈���x���j�v�Ƀ��J�G���w�Ȃ̎R�������̉���Ă��̑�����܂����@(2008.4.16)

�@JST(�Ɨ��s���@�l �Ȋw�Z�p�U���@�\)�����債������20�N�x�́u�n��Ȋw�Z�p���i�������i���Ɓi�n�抈���x���j�v�ɍH�w�����J�G���N�g���j�N�X�w�Ȃ̎R�����������傳��A����Ăł���u���z���ƕ��͂���єR���d�r��p�����H�싳���v���̑�����܂����B

�@����Ă͑�w�ߗׂ̒n��Z���ւ̎x���Ƃ��āu���w���̍H�싳���v���܂܂�Ă���A���ɂ₳�������R�G�l���M�[�ł��鑾�z���╗�͂Ȃǂɂ�锭�d����ѐ��f�Ǝ_�f��p�����R���d�r�ɂ�锭�d�ɂ��Ċw�Ԃ��̂ł��B

�u���w���̍H�싳���v�ō�鎎��i

|

|

|

|

|

�� ���Ǝ��iFP�i�t�B�i���V�����@�v�����i�[�j �������i���@(2008.3.7)

�@�@�ȉ��݂̂Ȃ��t�B�i���V�����@�v�����i�[�Q���E�R���̊w�Ȏ����ɍ��i����܂����B

�@�@�@�t�B�i���V�����@�v�����i�[�Q�����i

�@�@�@�@�@�ԏ鍹��������i�o�ϊw���o�c�w�ȂR�N�j

�@�@�@�t�B�i���V�����@�v�����i�[�Q�����Z���i

�@�@�@�@�@����ߎq����i�o�ϊw���o�c�w�ȂR�N�j

�@�@�@�t�B�i���V�����@�v�����i�[�R�����i

�@�@�@�@�@�ޗǖ�������i�o�ϊw���o�c�w�ȂQ�N�j

�@�@�@�@�@�吼�G������i�o�ϊw���o�c�w�ȂQ�N�j

�@�@�@�t�B�i���V�����@�v�����i�[�R���w�ȍ��i

�@�@�@�@�@������g����i�o�ϊw���o�c�w�ȂQ�N�j

�@�@�@�@�@�R�c�@������i�o�ϊw���o�c�w�ȂQ�N�j

�@�@�@�t�B�i���V�����@�v�����i�[�R�����Z���i

�@�@�@�@�@��@��������i�o�ϊw���o�c�w�ȂQ�N�j

�@�@�@�@�@������������i�o�ϊw���o�c�w�ȂQ�N�j

�@�@�@�t�B�i���V�����@�v�����i�[�iFP�j�������i�̎���

�@�@�@�@�@�Q���@�@�@�P��

�@�@�@�@�@�R���@�@�@�S��

�@�@�@�@�@���̑��@�T��

�@�@�@�� ����̎������@�����Q�O�N�T���Q�T���i���j

�@�@�@�� �e�o(�t�@�C�i���V�����E�v�����i�[) �̍��Ǝ��i�Ɋւ��邨�₢���킹

�@�@�@�@�@��B������w�����������Q�K�@�@�S���F���������@093-692-3012 (����215)

�� �u��B������w�����������I�v�@��P���v ���@(2008.2.18)

�@�u��B������w�����������I�v�@��P���v�@������20�N2��18���ɔ�������܂����B�{�w�o�ϊw���A�H�w���̋��E���A��B���q��w�̋����A����сA��B������w��w�@���̌����_���W�ŁA�S�Q�T�҂����߂��Ă��܂��B

���̋I�v�ɓ��e���ꂽ�_���͍�N�̂P�Q���V���i���j�ɋ�B������w��w�@�Ƌ��Â����u �����w���n���U�O���N�L�O�@��S���B������w��������������w�@�H�w�����Ȍ������\�� �v�ŕ�W�������̂ł��B

|

|

�� �u�k��B�G�R���C�t�X�e�[�W2007�v�ɓd�C���[�^�[���ڎ����Ԃ��o�W�@(2007.12.22)

�@����19�N10��20������21���ɖk��B�s�������L��ƃ��o�[�E�H�[�N�k��B�ŊJ�Â��ꂽ�u�k��B�G�R���C�t�X�e�[�W2007�v�ɋ�B������w�������������̂Â��蕔�傩��d�C���[�^�[���ڎ����Ԃ��o�W���܂����B

�d�C���[�^�[���ڎ����Ԃ̌����J���̓��J�G���N���j�N�X�w�Ȃ̐쓈����Ɗw���B��������g��ł�����̂ł��B

�@�a�ڍׁa

(�N���b�N�����������j

�� �����x���`���[���w�ɖ{�w����Q���@(2007.12.21)

�@NPO�@�lETIC�̑�21�������x���`���[���w(����19�N12��1���`12��3��)�ɖ{�w����8���i����1���̓X�^�b�t�j���Q�����܂����B

�@�a�ڍׁa

(�N���b�N�����������j

�� �u �����w���n���U�O���N�L�O�@��S���B������w��������������w�@�H�w�����Ȍ������\�� �v���J�Â���܂����B�@(2007.12.8)

�@��B������w�����������͕����w���U�O���N�L�O���Ƃ̈�Ƃ��āA��w�@�H�w�����ȂƂ̋��Âŕ����P�X�N�P�Q���V���i���j�Ɍ������\����J�Â��܂����B�w���{���A�k�_�قT�K��501 �����łP�R�����J�Â���܂������A�������\��ɂ�FAIS�i���c�@�l �k��B�Y�Ɗw�p���i�@�\�j�A��B�H�Ƒ�w��w�@�A���E�s�̌����@�\�A�����Ė��Ԃ̌����҂ȂǁA�w���O�̌�����100���\�����W�܂�܂����B

��u���́A���\��ɐ旧�����c�r�� �����w�������́u�����w����60�N�̗��j�ƓW�]�v�A�����āA���x�݂̋x�e��A�������� ��B�H�Ƒ�w��w�@�����̍H�w�����Ȓ���

�u��B�H�Ƒ�w��w�@�����̍H�w�����Ȃ̖k��B�w�p�����s�s�ɂ�����Y�w�A�g�ւ̎��g�݁v�̊�u�����s���܂����B

�@�������\�͍H�w���A�o�ϊw���A��B���q��w�A�����������q���������̌����҂ɂ��X�҂̌��������\����܂����B���\���16�F20 �ɏI�����A�����p����16:30 ���畟���O�V���������Q������č��e��J����܂����B�����̏��������A�a�C�\�X�Ɖ�i�݁A�e�E���瑍���������̍���̊����

���҂̃G�[���������܂����B

|

|

��u��������鏼������ ��B�H�Ƒ�w��w�@�����̍H�w�����Ȓ��Ɓ@�������\��

�� �Ɨ��s���@�l �u�F���q���J���@�\�v�iJAXA�j�ۗL�Z�p�̋Z�p�ړ]�Ɋւ���Ɩ��ϑ�������@(2007.11.14)

�@����19�N11��9���ɋ�B������w�����������́u�F���q���J���@�\�v�iJAXA�E�W���N�T�j��JAXA���ۗL����Z�p�̋Z�p�ړ]�R�f�B�l�[�^�[�Ƃ��Ă̋Ɩ��ϑ���������܂����B�Ɩ��ϑ������ɂ���đ����������͒�����Ɠ��ɑ�JAXA�Z�p�̔��荞�݂��s�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@����͑�����������JAXA���ۗL�Z�p�i�����y�ѓ����Ɋւ�����j�̊J�����āA�u�R�f�B�l�[�^�[�v�Ƃ��ċZ�p�ړ]��@���A�Z�p�ړ]�̏������܂ł��s���AJAXA�ƋZ�p�ړ]��Ƃ��Z�p�ړ]�_����������܂ł̎x�����s�����̂ł��B����ɂ��A�������������n���E�n���Ɠ��ϋɓI�ɋZ�p�x�����������S�����Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B

�@�Ȃ��A�u�F���q���J���@�\�v�iJAXA�j��JAXA�ۗL�Z�p�̋Z�p�ړ]�Ɋւ���Ɩ��ϑ�(�R�f�B�l�[�^�[���j�����������w�́A�����{�n��Ŗ{�w���������������ł��B

�� ��S�� ��B������w���r�W�l�X�v�����R���e�X�g���J�Â���܂����@(2007.11.9)

�@�@����19�N11��4���i���j10�F00 �����S���B������w���r�W�l�X�v�����R���e�X�g���J�Â������܂����B��B������w�����������ł͏����N�ƉƂ��u���w���i���Z���A��w���A��w�@���j��ΏۂɁA�V�K���̂���r�W�l�X�A�C�f�A���W���A�r�W�l�X�v�����̔��\�̏����Ă��܂��B

������@��ɁA�w���ɋN�ƉƐ��_���������A��w���x���`���[��Ƃݏo���@�^��グ�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B

�@��B������w��w�� 93 ���̉���ɑ��ď��ސR�������o�āA�u�V�K���v�A�u�n�����v�A�u�������v�A�u�v�搫�v�A�u���v���v�A�u�������v���ɗD��Ă���� 10 ����I�сA���\����J�Â������܂����B�R���̌��ʁA�ȉ��̕������܂���܂����B

�@�@�@��P�ʁF �r�c�@�T�q�@�i�ߑa�n��̑�z�T�[�r�X�j

�@�@�@��Q�ʁF ���쎛�@����i�^���V�ˏm�j

�@�@�@��R�ʁF �X�c�@�D�K�@�i�g�ѓd�b����芈�p���邽�߂�DVD�j

�@�Ȃ��A�P�ʁA2�ʁA3�ʂɓ����x���`���[���w�Q����A���̑��V���ɃN�I�J�[�h�����^�������܂����B

|

|

1�ʎ�܂̒r�c�T�q����ƁA�Q�ʎ�܂̏��쎛����N

�� ���Ǝ��iFP�i�t�B�i���V�����@�v�����i�[�j�R�� �y�� �������i���@(2007.10.29)

�@�@�ȉ��݂̂Ȃ��t�B�i���V�����@�v�����i�[�R�������Ɗw�Ȏ����ɂɍ��i����܂����B

�@�@�@�t�B�i���V�����@�v�����i�[�R�����i

�@�@�@�@�@����ߎq����i�o�ϊw���o�c�w�ȂR�N�j

�@�@�@�@�@�ԏ鍹��������i�o�ϊw���o�c�w�ȂR�N�j

�@�@�@�t�B�i���V�����@�v�����i�[�������i

�@�@�@�@�@�r�c�T�q����i�o�ϊw���o�c�w�ȂQ�N�j

�@�@�@�@�@�ޗǖ�������i�o�ϊw���o�c�w�ȂQ�N�j

�@�@�@�� �e�o(�t�@�C�i���V�����E�v�����i�[) �̍��Ǝ��i�Ɋւ��邨�₢���킹

�@�@�@�@�@��B������w�����������Q�K�@�@�S���F���������@093-692-3012 (����215)

�� �������L��

�@�� 2008�N 12��30���E��U���i�N���b�N�j

�@�� 2008�N�@9��30���E��T���i�N���b�N�j

�@�� 2008�N�@6��27���E��S���i�N���b�N�j

�@�� 2008�N�@3��27���E��R���i�N���b�N�j

�@�� 2007�N12��26���E��Q���i�N���b�N�j

�@�� 2007�N�@9��21���E�n�����i�N���b�N�j